勒克莱齐奥:笔墨有时比石头重 可以对抗暴力

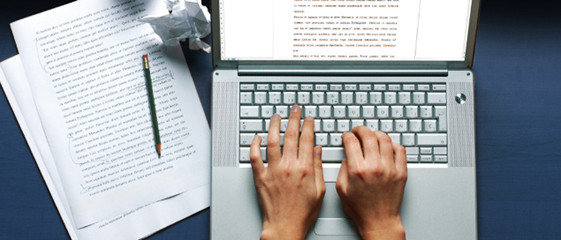

8月17日,诺贝尔文学奖得主勒克莱齐奥在他的作品朗诵会上。昨日,2011上海书展暨“书香中国”上海周在倾盆大雨中揭幕,大批中外著名作家、学者和市民风雨无阻造访书展。早报记者 高剑平 图

“笔墨有时比石头重,可以对抗暴力”

勒克莱齐奥与毕飞宇、许钧对话“一个作家的历险”

翻译家许钧(左一)、作家毕飞宇(左二)、作家勒克莱齐奥(右二)、袁筱一(右一,勒克莱齐奥作品译者)。

诺贝尔文学奖得主勒克莱齐奥首次在沪做公开活动,他用法语朗读了自己作品《奥尼恰》片段。

早报记者 高剑平 图

20年前,勒克莱齐奥曾经来过上海,他还记得当年在上海的市场里居然买了一只刺猬。20年后重回上海,昨天,在一场使“树木都沉浸在幸福中”(勒克莱齐奥语)的雨后,2008年诺贝尔文学奖得主勒克莱齐奥来到上海书展,参加首届上海国际文学周系列活动“一个作家的历险:勒克莱齐奥作品朗诵暨作品文学交流会”,在朗读了自己的作品《奥尼恰》小说片段之后,勒克莱齐奥与作家毕飞宇、翻译家许钧做了一场三人对谈。勒克莱齐奥现场收到的礼物是文房四宝,作家说,对于写作者而言,“笔墨有的时候比石头还重要,可以对抗暴力。”

昨天是勒克莱齐奥第一次在上海做公开活动,在开幕式上作了简单致辞之后,勒克莱齐奥开始了一场近1个小时的签售活动。这位2008年诺贝尔文学奖得主不间断地签出了1200本自己的作品,勒克莱齐奥自己也感叹,“中国对于文学有一种热情”,“中国人对写作非常敬重”。做完签售,勒克莱齐奥就去参加了“一个作家的历险:勒克莱齐奥作品朗诵暨作品文学交流会”,现场塞满了四五百名读者。

上海戏剧学院表演系副教授王苏先朗诵了勒克莱齐奥的作品《流浪的星星》片段,然后勒克莱齐奥的译者华东师范大学教授袁筱一朗读了《非洲人》片段,最后是勒克莱齐奥用母语法语朗读了《奥尼恰》片段。活动的重头戏是勒克莱齐奥与作家毕飞宇、翻译家许钧的三人对谈。

勒克莱齐奥:“作家之所以成为作家是因为他在别的事情上没有什么天赋。”

毕飞宇:“书写对人内心的冲击是巨大的,更不用说写小说这样的事情。”

许钧:勒克莱齐奥是我将近30年的朋友,1980年代初通信,后来见面。毕飞宇也是我最好的朋友,袁筱一和我也都是朋友。勒克莱齐奥在中国的第一部书,是我1980年代初翻译的,也非常巧合,毕飞宇先生在法国出版的第一本书是我推荐在法国出版的。我想给他们俩提一个问题,对你们而言,心目中好的文学作品应该是怎么样的?

勒克莱齐奥:一部好的作品首先是一个能够忘掉自己的作品,但是对于我自己,它也是存在的作品。我想这也是一种奇遇,一种能够走出自己的奇遇,一种失落的奇遇。

毕飞宇:我把最爱的作品放在枕头边上,然后书房,然后客厅,然后家以外。我经常打一个比方,好的作家不光是一个普通人,当你和他朝夕相处之后,他必定会成为你的亲人。所以,好的书是亲人。

许钧:毕飞宇小的时候还没有怎么读过书,就开始写作了,因为那个时候没有什么书可读。但他非要说话,说话也没有人听,他就开始写作。勒克莱齐奥先生7岁的时候,他就一个人在床上练习写作了,那部作品他还记得,题目叫做《漫长的旅行》。两个人都这么早开始写作,一个想说话,一个是在床上有话要说。对于你们俩,创作的动力是什么?

勒克莱齐奥:我小的时候生活在一个破房子里,是一个比较贫穷的街区,每天放学后跟伙伴们一起回家。我都是在等我的同学找我出去玩,但他们从来没有烦过我,我希望他们从窗下找我。那个时候,我为了度过这段时间,为了抵抗孤独,我就写一些故事,一方面可以让我度过这段时光,另一方面我把我写的故事念给我的同学们听,我也可以在同学们中受到欢迎。因为我不太擅长游戏,我个子很高,足球踢得非常差,我在这方面没有什么天赋,而写一个故事可以使我得到伙伴们的喜欢。你们可以从我的这些小故事得出结论,对于作家来说,作家之所以成为作家是因为他在别的事情上没有什么天赋。

毕飞宇:我首先想起了跟写字有关的小故事。我的父亲和母亲都是乡村教师,在我工作以前,所有的岁月都是在校园里度过的,我们家的天井就是学校的操场,大概八九岁的时候发生了一件特别的事情,让我感觉到写字、写作是一个充满刺激性的举动。有一天下了一夜的暴雨,第二天早上一起来,我就拿了一把很大的铁锹把我父亲的名字写在操场上。我父亲姓毕,毕明,整个操场上就是这两个字。我的父亲就过来了,他过来的时候,实际上是踩着我的字,也就是他的名字走过来的。我就紧紧地盯着看我的父亲,那个时候我特别渴望父亲能把地上的两个字认出来,那是我写的。同时又特别害怕我的父亲把那两个字认出来,因为一个孩子对父亲直呼其名是很不礼貌的。当时我的内心没有这么复杂,就是紧张和激动而已。从这可以看出,书写对人内心的冲击是巨大的,更不用说写小说这样的事情。

勒克莱齐奥:“为那些不能够拥有自己声音的人写作。”

毕飞宇:“在真相面前,所有的艺术家都是政治家。”

许钧:我还想问问两位作家,文学的力量对于你们来说到底是什么?

勒克莱齐奥:我觉得作家跟别人如果有一些差别的话,就在于作家内心始终有这样的愿望,需要和不写作的人说话。这种需要可能会慢慢演变成一种激情。实际上写作是一件非常枯燥的事情,把自己关在房子里,一张桌子一支笔就写了,写作本身有孤独和神秘的一面。除了这个之外,写作可能还有另外一面,我们要为那些不能够拥有自己声音的人写作。有一些人,他们在经济、政治、社会的地位处境当中,不能发出自己的声音。我们可能可以为他们说话,成为他们的声音。我想这也是对于作家而言一个非常重要的方面。

毕飞宇:我把爸爸的名字写在地上,里面肯定有欲望。再往下分析,就是真相。我的父亲叫毕明,我叫他爸爸,我妈妈叫他姓毕的,好多学生叫他毕老师,很多村民叫他“喂”,他当时还是“右”派。可是真正的身份,接近真相的身份,最本质的身份是毕明。对孩子来讲,潜意识里面有一种冲动,就是抓真相。其实在真相面前,所有的艺术家都是政治家,所有的政治家都是艺术家。他们所做的方法是相反的,艺术家渴望面对真相的时候是亲近和揭示,政治家面对真相的时候是隐瞒和遮蔽。

勒克莱齐奥:我的童年感受不到所谓的权威。因为我不是跟父亲生活在一起,我可能要在我的写作当中建立某一种境界。当然有一点我们是很接近的,对于我们两个人来说,我们两个人是一样自私的。你觉得是吗?

毕飞宇:是的。

勒克莱齐奥:回到刚才我们讲的介入文学,介入文学作为一个文学的写作方式在法国可能已经过时了。但是不管怎么说,对于一个作家来讲,写作中即使不讲介入,总还是要建立某种道德或者伦理。对于法国年轻作家来说,其实他们不管是讲家庭故事还是社会中的事情,都试图在写作中建立一种伦理,哪怕这种伦理就像您刚才说的是一种冒犯,哪怕这种伦理是一种不伦理。

从这个意义上来讲,我觉得我能生活在今天这个时代很幸福,现在有很多写作形式,也可以糅合在一起。这是一个自由的时代,我们可以选择我们喜欢的形式,说我们自己想说的话。法国文学在19世纪非常辉煌,而20世纪以后逐渐没落,我认为这是一种灿烂和辉煌的没落,将孕育一种新的生机。你看,我们今天这么多的人汇集到一起谈文学,在19世纪可没有这么多人聚集在一起谈论文学。